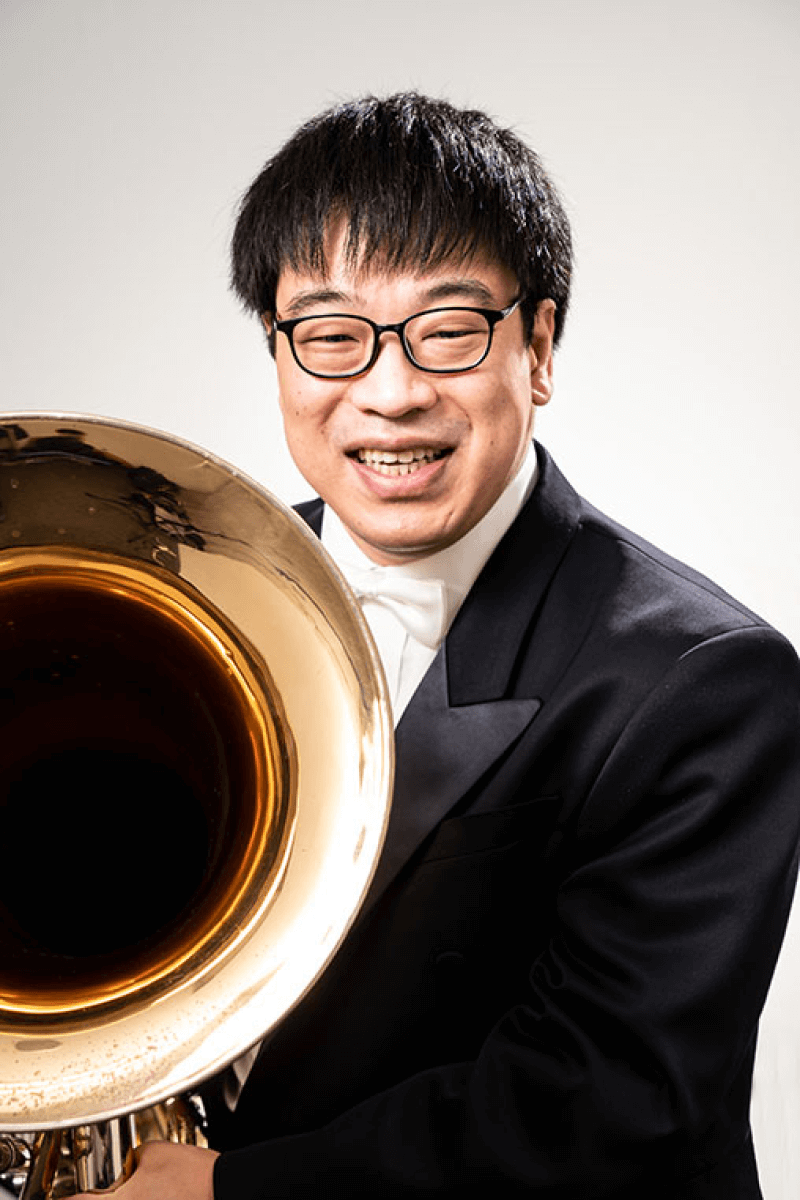

ベルリオーズ:幻想交響曲【東京交響楽団テューバ奏者:近藤 陽一】

2025.02.15

友の会 / 「スパイラル」名曲のツボ / 友の会

テューバが初めて使われた記念碑的交響曲!

他の管楽器とは異なる独特な動きを意識して

取材・文:榊原律子

「幻想交響曲」全5楽章のうちテューバが演奏するのは第4楽章と第5楽章だけ。でもテューバ奏者にとって特別な曲です。というのは、交響曲で初めてテューバが使われた曲なのです。とはいえ作曲当初はテューバではなく、当時フランスで使われていた低音の金管楽器オフィクレイドが指定されていました。その後ベルリオーズはワーグナーのオペラで、初めてテューバという楽器を知るのです。その出会いは衝撃的だったのでしょう、ベルリオーズは「幻想交響曲」のオフィクレイドをテューバに書き変え、以後、自身の作品でオフィクレイドを使うことはありませんでした。

オフィクレイドは半音階すべての音を出せないので、「幻想交響曲」ではC管とB♭管という異なる調の楽器を使うよう指示されています。つまりオフィクレイド奏者は2人。テューバになってもそのまま2人ですが、楽器は2人とも同じF管を使用します。F管は普段皆さんがご覧になるテューバより小ぶり。当時のテューバはF管しかなかったのですよ。

オフィクレイドは、バリトンサックスにマウスピースをつけたような形の楽器で、つまり木管楽器のようにキーで音を変えるので細かい音型を吹くことが多いです。「幻想交響曲」では楽器がテューバに変わっても楽譜上の音符はそのまま。なので「ここはオフィクレイドらしく」「ここはテューバらしく」とフレーズごとに(時には1小節ごとに)意識して吹いています。

たとえば第4楽章「断頭台への行進」では、金管楽器が行進曲のメロディを吹いているとき、テューバだけ8分音符でオクターブの跳躍の動きをしています。この音型はオフィクレイドらしく軽く吹きます。そのあと他の金管楽器と一緒にメロディを吹くときはテューバらしさを意識します。第4楽章の終盤、弦楽器が音階を激しく下降したあと、管楽器は付点リズムを奏でますが、他の管楽器は同じ音の連続なのに、テューバだけが分散和音。これはオフィクレイドらしく聴かせるよう意識しています。そして第5楽章の終盤、すべての管楽器は断片的な音符を吹いていますが、テューバだけ、それらすべての音をつなぎ合わせた音階を奏でています。これもオフィクレイドらしい細かい動きです。

「幻想交響曲」のテューバといえば、第5楽章の中ほどの「ディエス・イレ(怒りの日)」でしょう。グレゴリオ聖歌のメロディを奏でますが、実はテューバのソロではなくファゴット4本も一緒に演奏しています。テューバが長いメロディを吹ける貴重な場面なので張り切りたくなるものの、低音群全体のバランスを崩さないよう注意しています。フレーズが長いので、途切れないよう、奏者2人で息継ぎする場所をずらす工夫もしています。そして聖歌は言葉ですから、はっきりした発音も常に意識しています。

恋に破れた芸術家が服毒自殺を図り、その夢の中の物語を描く「幻想交響曲」。第4楽章、行進の沿道にいる市民のブーイングをバストロンボーンが奏でたり、断頭台ではねられた首が転がる様子を描いたり、第5楽章最初には魔女が笑い声を上げたり。音楽から映像が見えてくる、とても画期的な作品です。僕が時に好きな場面は第3楽章の最初と最後です。最初はオーボエの呼びかけに応えるのに、最後は返事が返ってこない。そして雷雲が近づき、不安が募る……聴いていて胸が締め付けられます。「幻想交響曲」は楽章ごとにキャラクターが全く異なりますが、明るい曲が不穏になる、そのきっかけが第3楽章です。空気の変化を感じ、風景を思い浮かべながら聞いていただけると、より楽しめると思います。

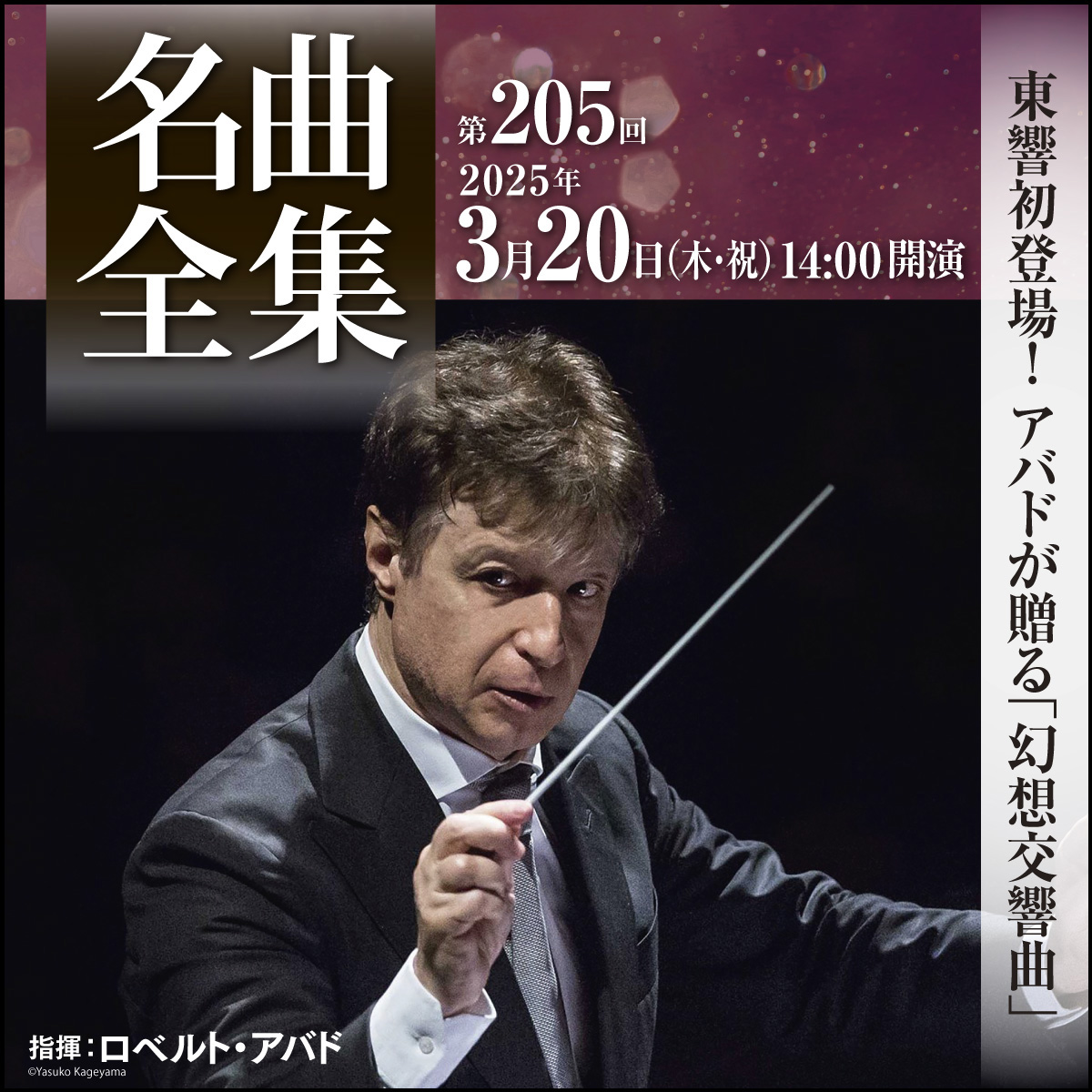

3月の「名曲全集」の指揮者ロベルト・アバドは、あのクラウディオ・アバドの甥だそうです。第5楽章の「ディエス・イレ」でテューバがどんな音を求められるか、楽しみです。

(ミューザ川崎シンフォニーホール友の会会報誌「SPIRAL」vol.83より「名曲のツボVol.72」)